待っていても何も来ないから、先に好きになれ。

先に好きになるほど

「信頼する、信用する」ことができる。

– 映画監督 大森立嗣

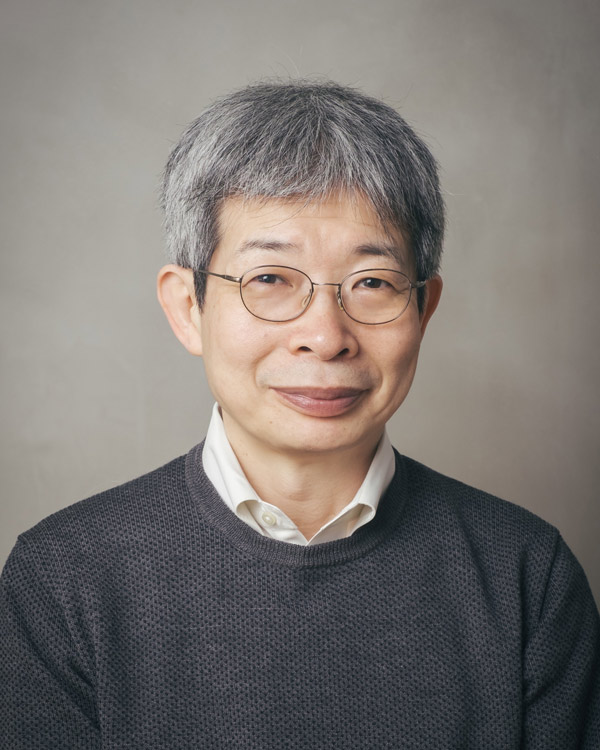

映画監督

大森 立嗣

大森立嗣 | Tatsushi OMORI

1970年、東京都出身。

大学時代に入った映画サークルがきっかけで自主映画を作り始め、卒業後は俳優として活動しながら荒井晴彦、阪本順治、井筒和幸らの現場に助監督として参加。2001年、プロデュースと出演を兼ねた奥原浩志監督作「波」が第31回ロッテルダム映画祭最優秀アジア映画賞“NETPAC AWARD”を受賞。その後、荒戸源次郎に師事し、2005年「ゲルマニウムの夜」で監督デビュー。

第59回ロカルノ国際映画祭コンペティション部門、第18回東京国際映画祭コンペティション部門など多くの映画祭に正式出品され、国内外で高い評価を受ける。

「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」(2010)では第60回ベルリン国際映画祭フォーラム部門正式招待作品に選ばれ、2010年度の日本映画監督協会新人賞を受賞。

「さよなら渓谷」(2013)では第35回モスクワ国際映画祭コンペティション部門にて日本映画として48年ぶりとなる審査員特別賞を受賞。「さよなら渓谷」「ぼっちゃん」(2013)で第56回ブルーリボン賞監督賞も受賞。また「日日是好日」(2018)では、第43回報知映画賞監督賞を受賞する。「MOTHER/マザー」(2020)で第75回毎日映画コンクール、日本映画大賞を受賞、「星の子」(2020)では、第30回日本映画批評家大賞を受賞。

その他の映画監督作として「まほろ駅前多田便利軒」(2011)、「まほろ駅前狂騒曲」(2014)、「セトウツミ」(2016)、「光」(2017)、「母を亡くした時、 僕は遺骨を食べたいと思った。」(2019)がある。

本記事は、2022年01月29日(土)にBONCHI 4F TEN にて行われたトークイベント、”Work Magic NARA vol.2 “をテキスト化し、一部抜粋したものです。約120分のトークの全貌は、ZINE【Work Magic NARA books vol.2 】にてご覧いただけます。

1

“ 静かなるものが語る言葉。 ”

●大森 風景っていうのは実はいっぱい喋ってるっていう。やっぱり映画ではすごく考えるんです。昨日とかも車で走りながら、「こういう風景なんだな」とかいろいろ思うんですよ。

○田中 僕なんかまだ本当に若輩者で、表現者の端くれにも行っているかどうかわかんないくらいなんですけど。使うものは花とか植物で、どちらかというと静物なんですよ。自分が作用しようとする素材が、「せいぶつ」っていうのは、つまり静かな方。動物じゃないので、なんとなくなんですけど、今おっしゃったことは感覚的にはわかるところがあって。静かなものの方が雄弁な気がするときがあるんですよ。

●大森 それはすごい面白い。そうなんだよね。僕なんかもやっぱり思うんだけど、静かなものとか、積極的に訴えかけてこないもの、消極的なものの方に惹かれる。

○田中 最近、何でも積極的なやつばっかりじゃないですか。

●大森 言ってくることが多いわけですよ。大体そういうものは基本的にちょっと広告的な要素が入っていたりとか、ちょっと欲しがってる感じがすごい強いものだったり。もちろん僕らが映画を作るときに、少しわからせていかなきゃいけないなと思う部分と、もう少しだけちょっと隙間を与えて考える部分っていう、そこら辺はね、考えるんですけど。

その割には「わかりにくい」とか、「面倒くさい映画を作ってる」とかよく言われるんですけれども(笑)。まあ僕なりには考えているんですけど、そういう部分がすごく大きい。消極的な部分に対しては惹かれるというかね。

○田中 ありますよね。なんか黙っているときの方が、人間の感情が伝わるときが多い気がしていて、個人的には。例えば今日も奈良女子大学の学生さんで、ガイドで手伝ってくれた方がいましたけれども。例えば大学生同士が初デートに行くと。お互いすごく気を遣い合うじゃないですか。初デートの大学生とかってね。だから得体のしれない状況で出かけて行って、「どこ行こうか」、「あっち見ようか」って言葉で埋めにかかるじゃないですか。無言の時間が怖いから。

●大森 初デートだとね。

○田中 だけどそういうときの、ふっと黙ってしまってそのまま歩み続ける状況のときの方が、意外と人の気持ちを想像できていたりとか。

●大森 それすごい大事ですよね。

○田中 そんな気がするんですよね。

●大森 ふと、こうね、手と手が触れ合ったときにね、温かいと感じるとかね。そっちの方が大事だったりするっていうね。

○田中 そうなんです。この人は結構手冷たい人なんだとか。

●大森 とかね、そういうところで「緊張してるのかな」とかいろいろ考えたりとかね。

○田中 ・・・・

2

“ 俳優さんを信じる。徹底的に信じる。”

○田中 撮影する景色も大事とおっしゃっていましたけど、こだわっている部分があるとすると、他にはありますか?伝える方法として。

●大森 なんだろうね。いっぱいあるんですよ。だから今言ってたように、結構沈黙が好きですし、セリフにならない声に出せない部分とか、セリフを言うまでの間とか、そういうのはものすごい大事にしますよね。

だからこれ俳優さんによく…、監督なので演出しますけども。俳優さんってセリフを覚えなきゃいけないじゃないですか。で、セリフを言わなきゃいけないと思っているんですよ。そうすると、本当は人間は相手の言葉を聞いてから考えてものを言うっていう、(その)間がどんどんなくなっていくと、空間の何かが生まれないんですよ。初めてこのセリフを聞いて、今初めて聞いたように演技しなきゃいけないわけだから、相手からいろんなことを受け取らなきゃいけないわけですよ。もちろんセリフもそうですし、セリフの内容、声のトーン、相手のしぐさ、目の位置とか。触れてるんだったら触れたときの、本当にさっき言った体温とか、そういうものを大事にして演技をしていこうというふうにずっといつも伝えています。そうすると同じセリフでも違うように聞こえたりするので、僕は割と、俳優さんっていうのは、その俳優さんが演じた時点で、もう取り替えがきかない存在だと思っているので、もちろん僕の演出のこういうふうにして欲しいっていうのをイメージは一応持って現場には行くんですけれども。でもこの俳優さんがこの俳優さんと向き合ったときに、初めて生まれるものがいっぱいあるわけですよ。同じセリフでも、この俳優さん、「あ、このセリフをこういうふうに言うんだ」と、そのことはすごい大事にする。その時に僕が思っていた演技と違うふうになったとしても、それをOKしちゃうんですよね。だからものすごい、俳優さんを信じる。徹底的に信じる。相手はどんなに嫌いでも信頼します。

○田中 そうですか、どんな相手でも。

●大森 そうです。そこは、すごいですよ。

○田中 ・・・・・

3

“ 映画監督の「琴線に触れる」ところ。”

○田中 この映画は、秋葉原での実話に基づいているっていうか?

●大森 いや、基づいていては全然ないですけど、秋葉原の連続殺傷事件をちょっとモチーフにしながら、フィクションとして作っている映画なんですけど。

○田中 なんかずっと話していたいなと思いながら、時間が来ちゃっているんですけど。大森さん、この映画を作ろうかって思うその入口。例えばこの『ぼっちゃん』なんかは、社会的な出来事に対して、一つ自分のアンテナが触れたみたいなところがあるような気もするんです。でも、一方で原作がもう既にあるような本を読んで、これは何か面白いなと、これはすごい自分の中が震えたなって思うから、その映画を作りたいなっていうふうな行動にも行くと。なんか何パターンかあると思うんですよね。

●大森 そう、何パターンかある。

○田中 でもいずれにしても大森立嗣っていう映画監督、映画人が自分の心の線を震わされることがない限りは、どれも始まらないんじゃないかって思うんですよ。

●大森 そうそう。

○田中 それって変な言い方かもしれないけど、ちょっと引き目で見ると、ご自身の中では何か「俺の琴線はこの辺なんだろう」、例えば社会のテーマ・出来事にしても「多分こういうところに俺は触れて」っていう部分の自覚はあるんですか?

●大森 これはもうすごいめちゃくちゃあって。その質問、映画のときもよく言うんですけど。俺の映画っていろんなジャンル、コメディちっくな『セトウツミ』とか、ちょっとお茶の世界をやってみたり(『日日是好日』のこと)とか。いろんな映画の種類があるんですよ。ちょっと暴力的なすごい映画もあったりもする。これもうすごい質問され続けて考えたんですけど。やっぱり俺ね、外部って…、前回のWork Magic NARAのテーマは「楽園」でしょう。テーマで(「楽園」)やっていたでしょう。

○田中 そうそう、写真家の三好和義さんでした。

●大森 そうそう、それ聞いて面白いなと思ったんですけど。僕はやっぱり外側というか、自分たちが生きている社会。社会っていうのが、例えばわかりやすく言うと、法律で契約した社会ですね。

○田中 「社会」とされている。

●大森 その社会にもちょっとグレーゾーンがあってですね。外部というか外側があって。やっぱり外側、グレーから外側に興味があるんですよ。これは何かっていうと、結局人間っていうものを煮詰めていくときに、社会の内部の規範とか、あるいは道徳感とか倫理感とか、あるいは法律的にやっちゃいけない最近だとものすごくコンプライアンスとか、あと、もっと言うと日本なんかはすごい多いけど、同調圧力みたいなのでなんとなくそういう人を見たり、自分もそういうふうに演じてしまったりするんだけど。やっぱり映画っていうのがテーマにする、僕が好きだったりするものは、やっぱり「人を愛すること」ってそういう道徳的な規範とか法律とか関係ない部分じゃないですか、人を愛すること。もうちょっとなんだろうな、衝動的なものだし。

あるいは『さよなら渓谷』ですけど、これは、レイプされた真木ようこさんとレイプ犯の、大西くんという俳優なんですけど、彼らが一緒に住んでるんですよ。なぜだろうという映画なんですよ。それをずっと撮りながら、お客さんもそれを何で一緒に住んでいるの?って思いながら見ていくんですよ。でもそれって世の中の常識とはまた別のところにあるじゃないですか。ものすごいひどいわけですよね、それでやっていることは。でも一緒に住んでいるんだと、それはなぜか。そこに実は僕たちが想像つかないような、彼女と彼にしかわからない愛のようなものがそこに生まれてきちゃうわけですよ。これってなかなか普通に日常を生きてる中では、僕たちが生きてる中では、やっぱり想像もなかなかしにくいし、何て言うんだろう……。

○田中 いわゆる社会の中にははまらない感じですよね。

●大森 はまらないんですよ。そのときの人間の感情って実は、感情というか衝動というか感情というかね。そういうものは社会の中ではなかなか扱ってくれないわけですよ。でも本当に人間の魅力的な部分というのは、実はそういうところにあるはずだと思っていて。なので、割と外側、琴線が外側に向かってしまうっていうのがあるんですよね。

○田中 例えば僕が一番大好きなこの『光』っていう立嗣さんの映画があって。

●大森 やばい映画(笑)。

○田中 結構今日の話、全部、僕はどうしても『光』に集約させて見ちゃう、聞いちゃうんですけど(笑)。この映画にも風景があって。これは大地震で取り残されるというか、ある出来事が起きるじゃないですか。それがある島で起きる。その中で社会の中、枠の中ではちょっときついなっていう事件が起きてきて。でもこの登場人物の4人。ここに載っていますけど、(井浦)新さんとか瑛太さんとか皆さん4人なんだけど、僕の中で全員やっぱりそれぞれが想い合ってるっていう力だけは、最後まで揺るがなかった感じがするんです。ただその想い合い方が、想い合い方によって引き起こされる出来事が、社会的にはちょっとどうなの?っていうことになるだけの話。だけって言ったら変だけど、そうであって、人同士が想い合ってる想い方っていうことの信頼関係だけは、立嗣さんの映画に全部共通してるなって思うんですよ。

●大森 嬉しいな。

○田中 ・・・・・

大森 立嗣さんにとっての “よい仕事” とはーーー

自分が考えるに値することに対して、「考え続けることをやる」っていうことじゃないかな。

まだ人の手垢のついてないものに対して、考え続けられること…、

僕の場合は「映画」なんですけど、映画でそういうふうにできる仕事は結構楽しいですよ。

聞き手 | 田中孝幸 | Takayuki Tanaka

フラワーアーティスト / クリエイティブディレクター

大学卒業後、出版社勤務を経て独学で花の世界へ。花卸市場勤務時にベルギーのアーティスト:ダニエル・オスト氏と出会い、世界遺産などの展示で協働後、独立。花・植物などの自然要素を表現ツールの中心に据え、文脈を重視したコンセプチャルな作品は多方面で好評を得る。作品制作、空間デザイン、クリエイティブディレクションなどを中心に、国内外企業とのコラボレーション、地方自治体プロジェクト、雑誌連載など多岐に活躍。代表作には、東京の様々な街を舞台に花を生け、独自の花世界を紡ぎ出した婦人画報での連載『東京百花』など。

Work Magic NARAを完全アーカイブ化。 全編を掲載したZINE、完成。

1年の間、奈良の地に多様なゲストを招き、「”よい仕事”とは何か」「”よい仕事”をするために必要なものは何か」という問いを重ねた、Work Magic NARA。全6回のトークの全貌を記録した、6冊のZINEが完成しました。編集、デザインから、製本、発送までそのすべての工程をBONCHI内で行なっています。和本といにしえの神秘からインスピレーションを受け、奈良を感じるデザインに仕上げました。

1年を通してWork Magic Naraの聞き手としてゲストと向き合われた フラワーアーティスト・田中孝幸氏。巻末には、ZINE上梓に際し田中氏が書き下ろした文章と、各ゲストをイメージして生けた花の撮り下ろし写真が一冊ずつ綴じ込まれています。

オンラインにてご購入いただだける他、BONCHI 1F BOOKSTOREでもお取り扱いしています。ぜひお手にとってご覧ください。